Quatre-vingt-quatre ans !

Quatre-vingt-quatre ans déjà !

Et que reste-t-il de nos jours dans notre canton des

événements qui se sont produits au début de ce que l’on peut appeler communément

la « Grande Guerre » ? Rien ou presque, une commémoration le jour de

l’armistice, une histoire qui remonte juste le temps d’un discours et puis on

oublie. Pourtant ce passé est si proche de nous.

La guerre de 1914-1918 se résume dans la mémoire

collective des Alsaciens à deux lieux tristement célèbres que sont le Vieil

Armand et le Linge, enjeu d’effroyables combats, terre meurtrie à jamais par des

milliers d’obus, sépulture géante pour toute une jeunesse.

Pourtant on ne peut oublier que le canton de Wintzenheim

a aussi été le théâtre de violents combats suffisamment importants pour défrayer

la chronique des journaux de l’époque pendant quelques jours.

Afin de mieux comprendre les événements qui se sont déroulés à Wintzenheim en cette fin du mois d’août 1914, il nous faut revenir quelques semaines en arrière au premier jour de la mobilisation.

Par ce bel été de 1914, un été magnifique, l’Europe est

en guerre. Une Europe unanime où règne de part et d’autre une totale

inconscience. Jour après jour, les déclarations de guerre se succèdent, jetant

un voile noir sur cet été si radieux.

Que l’on soit en France ou en Allemagne, en Russie ou en

Autriche, en Angleterre ou en Turquie, partout on acclame la mobilisation

générale comme un dénouement heureux pour régler les comptes et résoudre les tensions.

Au son des cloches, des musiques militaires, du pas

cadencé de la troupe qui défile, la population répond le sourire aux lèvres en

chantant avec la même poussée patriotique « La Marseillaise », ou « Deutschland über alles »

selon qu’on soit d’un côté ou de l’autre du massif vosgien. On part pour une guerre courte.

Paris dans six semaines disent les soldats à Berlin. Noël à Berlin disent les Français à la

gare de l’Est.

Mais à l’ambiance joyeuse du départ la fleur aux fusils,

succède une autre réalité, amère et cruelle : la guerre et sa moisson de plomb et d’acier.

Le 3 août, le Kaiser déclare la guerre à la France. Les

Alsaciens mobilisés quelques jours auparavant sont enrôlés dans l’armée allemande.

Une danse macabre va bientôt triompher sur l’échiquier de la vie.

« ...Nous voici en face de cette ligne bleue des Vosges d’où monte jusqu’à mon cœur fidèle la plainte touchante des vaincus... » Jules Ferry

Pour des raisons sentimentales, le regard de l’armée

française se porte donc vers l’Alsace. Objectif : Colmar et la destruction des

ponts sur le Rhin.

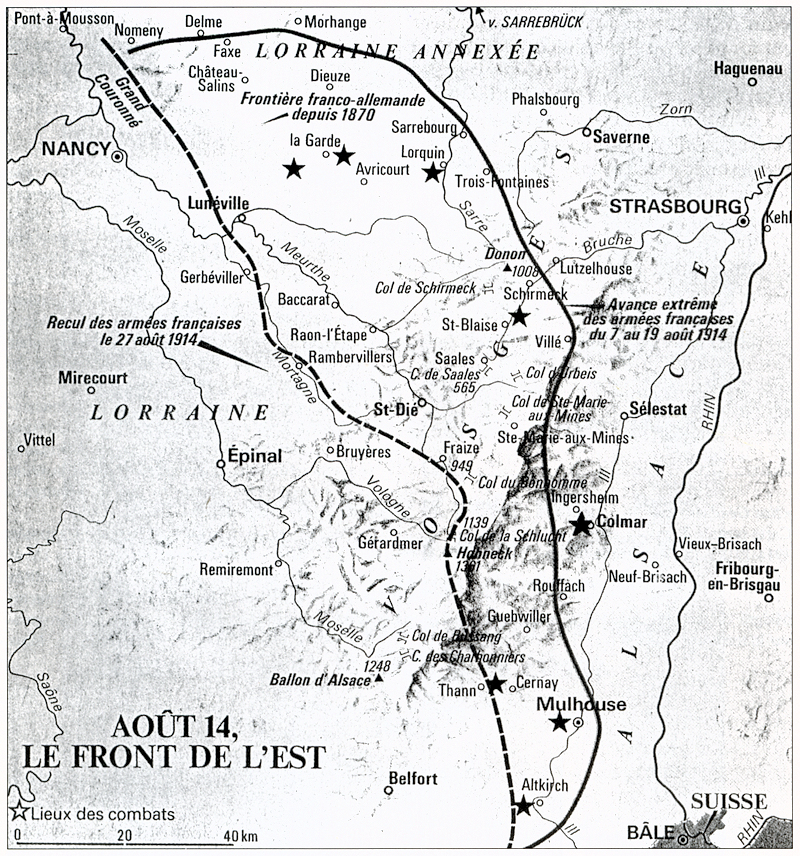

Dès le 7 août 1914, les troupes du Général Bonneau,

commandant le 7ème corps de la 1ère armée, franchissent la

frontière franco-allemande de 1871 par les cols vosgiens de Bussang et d’Oderen

et s’emparent de Thann le soir même et d’Altkirch, après un violent affrontement

à la baïonnette. Le lendemain, sous la pression de ses supérieurs, le Général

Bonneau continue sa marche en avant sur Mulhouse, bousculant les quelques

éléments allemands encore présents. Mulhouse tombe sans combat en fin de journée

alors que les régiments défilent tambours battants, l’arme à la bretelle devant

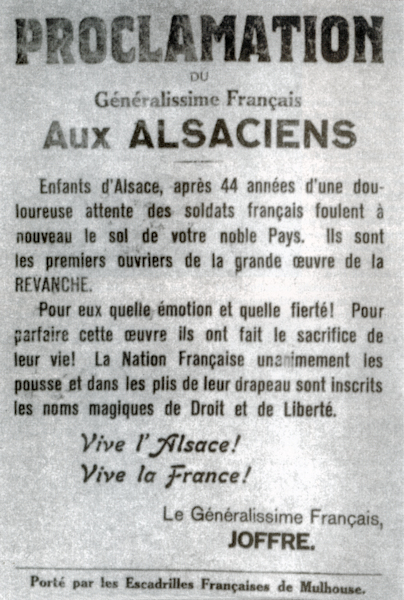

une population euphorique. Des tracts contenant la célèbre proclamation du

Général Joffre furent lancés au-dessus de la ville conquise par des avions de

reconnaissance venant de Belfort.

Contre toute attente, la progression vers Mulhouse ne fut

pas délicate et hasardeuse comme le prévoyait le commandant du 7ème

corps d’armée. Rien ne semblait arrêter la marche vers le Rhin, tout allait donc

pour le mieux. Même Joffre s’exclamait : « Devant nos charges à la baïonnette,

les Allemands se sont enfuis à toutes jambes. Le mordant de nos troupes a été

prodigieux ». Hélas, pas pour longtemps.

Pour les Allemands, il n’était pas question de sentir le

goût de la défaite. La contre-attaque allait nous rappeler que la guerre n’est

pas une partie de plaisir et que les Allemands ne sont pas prêts d’abandonner la

Haute Alsace aussi facilement.

Le 9 août, la VIIème armée du général Von Heeringen, arrivée rapidement de Strasbourg, attaque violemment Cernay tout au long de la journée, ainsi que les alentours de Mulhouse, où des troupes fraîches ayant traversé le Rhin, obligent les Français à se replier sur Belfort pour éviter l’encerclement. C‘est la retraite « dans un désordre indescriptible, un enchevêtrement de canons, de cavaliers et de trainards ». Le 10 août, les Allemands sont à nouveau maîtres de Mulhouse et de toute la Haute Alsace. Tout est à refaire… le Général Bonneau est limogé.

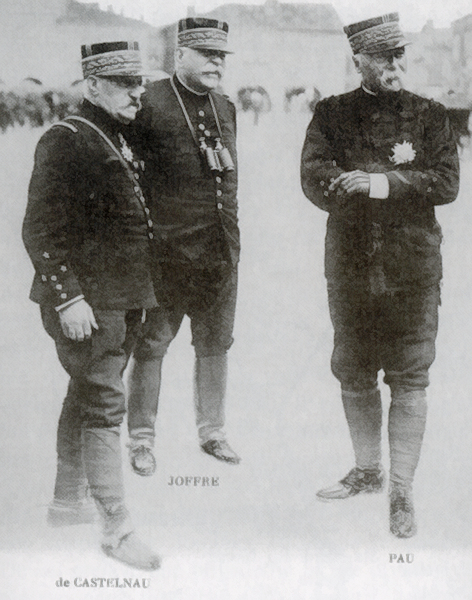

L’état-major ne voulant pas rester sur un échec, décide de reprendre l’offensive pour atteindre son but initial et constitue une armée autonome appelée « Armée d’Alsace ». Cette dernière est créée le 11 août et son commandement est confié au général Pau. Sous une direction nouvelle et avec une armée nouvelle, nul doute que les forces françaises vont se reprendre et récupérer les provinces perdues.

Cependant, la réorganisation des troupes va demander quelques jours. En effet, l’état d’extrême fatigue de certains régiments après les derniers combats ne permet plus de fournir un effort offensif sérieux. De plus, tous les éléments nouveaux affectés à l’Armée d’Alsace ne sont pas encore arrivés, et leur acheminement ne sera sans doute pas achevé avant le 19 août au soir. Le général Pau reste donc perplexe quant à la situation tant la menace allemande est présente. A son avis, « la seule action possible sera de s’efforcer de retenir l’ennemi en Haute Alsace, s’il veut s’en retirer, ou de le contenir s’il attaque ».

Mais l’offensive générale française en Lorraine prévue par le Grand Quartier Général est fixée au 14 août selon le plan XVII. Ordre est donc donné à l’Armée d’Alsace d’agir contre les forces ennemies de la région de Mulhouse, et de se rendre maîtresse des vallées jusqu’à leurs débouchés dans la plaine, afin de retenir le plus grand nombre possible de corps allemands pour soulager au mieux l’action des première et deuxième armée des généraux Dubail et Castelnau dans leur marche en avant en direction de Sarrebourg et de Morhange.

Le général Pau s’insurge de cette fâcheuse décision du haut commandement alors que son armée est à peine formée. Mais les ordres sont ce qu’ils sont. En bon soldat, le général Pau reprend donc l’offensive en Haute Alsace.

Cependant, les Allemands devancent les intentions offensives françaises et, pour masquer l’envoi de nouvelles troupes en Lorraine, bombardent avec une rare violence le village de Montreux-Vieux dans l’après-midi du 13 août. Puis ils lancent une attaque de nuit entre Chavannes-les-Grandes et Montreux-Jeune qui ne seront conservées qu’au prix de lourdes pertes. Plus de 500 hommes, pour la plupart des 235ème R.I. sont tués, blessés ou portés disparus.

« C’est avec joie que nous voyons le vilain oiseau mordre la poussière. Paul BOUCHER »

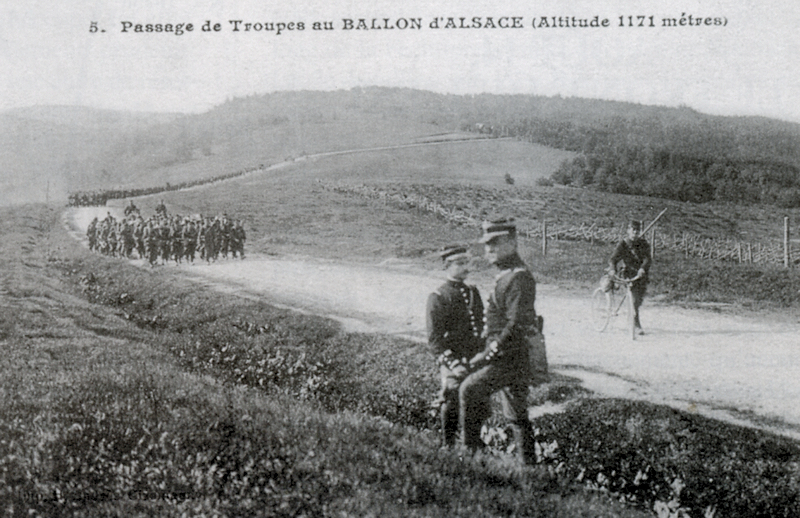

Illustration extraite de l’album de la guerre (1923) : Chasseurs alpins au col du Bonhomme le 7 août 1914.

« Les régiments défilent devant l’Hôtel de Ville de Mulhouse, le 8 août 1914 vers 18 heures »

Estampe du musée de Thann, extraite de l’ouvrage : Batailles d’alsace 1914-1918.

« Tract lancé par les avions lors de la prise de Mulhouse le 8 août 1914 »

Extrait du livre : La Première Guerre Mondiale, Général J. E. VALLUY, vol. 1, Paris 1968.

« Nos Généraux... »

Carte postale d’époque extraite de la revue 1914-1918 La Grande Guerre.

« Dès le 14 août 1914, tous les passages du massif des Vosges sont occupés... »

Carte postale (collection Ludovic Conte)

Malgré ce fâcheux incident, la seconde offensive sur le territoire alsacien n’est pas contremandée. Simultanément une double attaque est déclenchée. L’une dans la plaine d’Alsace et l’autre dans les vallées vosgiennes, conformément à l’ordre général d’opération. Le mouvement des troupes se veut prudent et méthodique pour ne pas commettre les erreurs de la première offensive.

Les bataillons de chasseurs alpins occupent une nouvelle

fois, sans rencontrer de résistance particulière, Thann et la vallée de la

Doller, où cette fois-ci le retour des Français sera définitif. Thann qui

pendant quatre années, accueillera ministres et généraux pour immortaliser à

jamais les valeurs de l’armée française contre l’envahisseur. Le généralissime

Joffre en visite prononcera ces quelques mots pour la postérité : « Vous êtes

Français pour toujours. Je suis la France, vous êtes l’Alsace. Je vous apporte le

baiser de la France ».

Il en est de même dans la plaine où les reconnaissances

exécutées par les dragons de la 8ème Division de Cavalerie semblent

indiquer que les Allemands se soient retirés une fois de plus, alors que la

veille ils étaient encore à Magny en face de Montreux-Jeune.

Seule la 81ème brigade du Général Bataille,

composée du 152ème R.I., du 5ème B.C.P. et renforcée par

les 13ème et 30ème groupes alpins rencontre des

difficultés sérieuses dans la vallée de la Fecht, où l’ennemi s’est fortement

retranché à Soultzeren. La progression sur Colmar s’annonce donc difficile.

Mais, l’esprit offensif des soldats du 152ème

R.I., commandés par le Colonel Thomas de Colligny, va permettre dans la journée

du 15 août, d’enlever dans un élan formidable Soultzeren et Stosswihr. Au même

moment, les troupes allemandes font dyn(miter la chapelle située sur le Letzenberg près de Turckheim.[1]

Deux jours plus tard, en fin d’après-midi, une

compagnie du 152e R.I. entre dans Munster, rejointe dans la nuit par le reste du 1er

bataillon.[2]

Ailleurs rien ne semble arrêter la progression méthodique

de l’Armée d’Alsace : partout c’est le vide. Altkirch est réoccupée le 16 août.

Cette facilité dans l’exécution des mouvements inquiète quelque peu le Général

Pau. Il est vrai que les troupes bavaroises sont dans une mauvaise situation en

Lorraine et qu’il est fort probable que le XVème corps allemand se

soit replié vers Strasbourg dans le but de leur prêter main forte. Mais tout

n’est que supposition. Toujours est-il que le Général Dubail prélève une brigade

de la 58ème division de réserve pour renforcer son dispositif dans

les Vosges du Nord, et demande d’occuper Colmar le plus tôt possible afin

d’avoir un appui solde sur son flanc droit. L’offensive sur Colmar et Mulhouse

est donc déclenchée le 19 août.

« 22 août 1914, l’armée de Joffre vient d’atteindre son avance maximum. Elle avait fortement pénétré dans la plaine d’Alsace par toutes les vallées. Mais le mouvement d’encerclement opéré par les armées allemandes, au moment même où les troupes françaises sont affaiblies dans le nord et en Lorraine, oblige l’état-major à se replier progressivement sur la ligne des crêtes des Vosges ». Carte extraite de la revue l'Histoire n° 107 p. 59

Dans la plaine d’Alsace, le mouvement sur Mulhouse se heurte à la résistance de l’ennemi alors que l’on croyait le terrain inoccupé. En effet, l’avance française étant extrêmement prudente, deux brigades de la Landwehr et une autre de réserve (Ersatz), commandées par le général Gaede, ont pu être amenées par chemin de fer depuis Huningue sur les hauteurs de Mulhouse sans qu’elles y soient repérées.

Si la 41ème division peut progresser sans difficulté, la 14ème division quant à elle, est arrêtée par un tir nourri de canons de 77 mm allemands devant Dornach. Toute la matinée la bataille fait rage. S’ensuit un effroyable combat de rues où il faudra attendre l’assaut à la baïonnette des 42ème et 35ème R.I. de la 28ème Brigade pour refouler les Allemands. A 17 heures le 7ème C.A., pour la seconde fois, entre dans Mulhouse.

En début de matinée, au sud de Mulhouse, la 66ème Division de Réserve longeant le canal de la Marne au Rhin se heurte également à une force de résistance ennemie à Brunstatt, Flachslanden, Luemschwiller et Tagsdorf. Là aussi les combats sont des plus violents, surtout à Brunstatt, où, après un accrochage très meurtrier lors d’une reconnaissance entre le 5ème escadron du 19ème Dragons près du cimetière, le 1er bataillon du 215ème R.I. fut accueilli par une vive fusillade et une canonnade intense des 1ere et 2ème batteries du Feldartillerie Regiment 14 de Karlsruhe et la Landwehr Batterie du XIVème Corps d’Armée. Ces dernières empêchant ainsi tout mouvement des régiments engagés. Il faudra attendre en fin de journée l’arrivée de la 44ème Division pour dégager la 66ème Division de Réserve.

Les Allemands ont été repoussés derrière la forêt de la Hardt. Le lendemain, après avoir assuré la surveillance et la protection de la région de Mulhouse, d’Altkirch et de Belfort, le Général Pau ordonne au gros de l’Armée d’Alsace de remonter la plaine en direction de Colmar, précédé par les bataillons de chasseurs alpins.

Les hommes sont harassés mais ils ont toujours le moral. Ils savent que Colmar se trouve à moins de vingt kilomètres de Munster. On reprend donc la marche en avant. Le 19 août au matin, le 30ème B.C.A. et le second bataillon du 152ème R.I. descendant le long de la Fecht prennent la direction de Walbach. Le 3ème bataillon du 152ème R.I. sous les ordres du commandant Contet, avec l’appui d’une batterie de montagne partent en reconnaissance vers les Trois-Épis, suivant la crête nord de la vallée de la Fecht pour atteindre Colmar. Alors que, non loin du Grand Honack, dans les merveilleux sous-bois de pins, un détachement du 8ème Régiment de Landwehr bavarois s’approche sans méfiance vers l’avant-garde du 3ème bataillon. Il est vrai qu’on avait dit au major commandant le détachement, qu’aucun Français n’était à proximité. Ces informations se révèlent malheureusement inexactes, la rencontre est donc inévitable. Surpris, après un moment d’angoisse et de panique, assaillis de tous les côtés par une fusillade nourrie, les Allemands s’élancent sur la crête, tombent par dizaines, se replient, se reforment et remontent à l’assaut officiers en tête. Et ce, plusieurs fois de suite sans vraiment inquiéter les Français avant de battre en retraite définitivement vers le village d’Ammerschwihr. Les pertes pour les Bavarois sont effroyables. Quelques 300 morts sont relevés. Pour les Français, on déplore 21 tués. Combat singulier et éphémère, le monument érigé à la Croix de Wihr en 1922, connu de nombreux promeneurs, nous rappelle aujourd’hui ce combat oublié.

Dans la vallée, on se bat également. Dans le village de Gunsbach, occupé par des éléments du 171ème I.R. wurtembergeois de Colmar, la lutte est acharnée. Pendant la journée, le village à moitié détruit, tombe aux mains des chasseurs du 30ème B.C.A. après un rude combat de rue. Là aussi, les Allemands battent en retraite et se réfugient au Logelbach où de nombreux Colmariens de bonne volonté vont apporter un peu de réconfort et d’aide à ces soldats blessés, fatigués et affamés. Une Colmarienne qui s’était rendue avec plusieurs personnes au Logelbach après le combat de Gunsbach, raconte dans son journal ce qu’elle a vu : « ... Nous entrâmes aussi dans les maisons. Les soldats étaient endormis. Beaucoup étaient tellement épuisés de fatigue qu’on ne pouvait parvenir à les réveiller. »

Le 20 août, la canonnade cesse de gronder dans la vallée.

Walbach, vide d’ennemis, est atteint sans problème par le 2ème

bataillon du 152ème R.I. et le 30ème B.C.A. après le

succès de Gunsbach.

Ils atteignent dans la nuit les abords de Turckheim et

opèrent en même temps la jonction avec les 12ème, 22ème et

28ème groupes alpins du 7ème C.A. à Soultzbach. Ces

derniers étaient commandés par le lieutenant-colonel Gratier arrivant du col d’Osenbach

pour coopérer à l’attaque de Colmar.

Les deux autres bataillons du 15-2, quant à eux,

cantonnent aux Trois-Épis dans une grande quiétude. Seul un avion de

reconnaissance allemand vient perturber quelque peu leur repos en leur envoyant trois bombes.

« Monument du 152ème R.I. à la Croix de Wihr » (photo Ludovic Conte)

« Vue d’ensemble de Wintzenheim en 1914 »

(collection E.S.)

Le 21 août, les Allemands se sont repliés à l’est de Colmar et le 30ème B.C.A. entre à Turckheim. Il se porte vers le Letzenberg, observatoire naturel dominant Colmar et toute la plaine. En fait, c’est tout le détachement Bataille qui fait mouvement. Ingersheim est occupé par des éléments du 5ème B.C.P.et du 28ème B.C.A. Plus au nord, les villages de Katzenthal et Niedermorschwihr sont eux aussi occupés. Mais l’accueil n’est pas des plus chaleureux. Portes et fenêtres restent closes à l’arrivée des soldats français. Quant au groupement alpin du lieutenant-colonel Gratier (12ème et 22ème B.C.A.), il se dirige en direction d’Ammerschwihr et de Kaysersberg.

Au sud, les cavaliers du 11ème chasseur à cheval partis en reconnaissance dès le matin, arrivent à Wintzenheim. Avec prudence et méfiance, un premier chasseur descend la Grand-rue (aujourd’hui rue Clemenceau), le regard alerte cherchant l’ennemi, le danger pouvant survenir à chaque coin de maison. Encore hésitante, la population reste cloîtrée. Il est vrai que le Préfet impérial de Haute Alsace, von Puttkammer, a donné l’ordre à la troupe de fusiller immédiatement toute personne qui donnerait asile à un membre de l’armée française ou qui ne signalerait pas la présence de soldats français dans sa maison aux autorités militaires. Seuls quelques individus audacieux ont le courage de braver les autorités. D’ailleurs, quelles autorités ? Les gendarmes, l’instituteur prussien, les employés allemands et leurs familles ont pris le train la veille pour Fribourg via Colmar.

Quelques heures après la venue du premier cavalier français, le 2e bataillon du 152e R.I. fait une entrée triomphale à Wintzenheim. Cette fois-ci, la population débordante de joie, se porte à la rencontre des pantalons rouges au cris de « Vive la France ». Tout à leur bonheur nouveau, les Wintzenheimois effacent 44 années de séparation avec leur sourire. En cette fin de journée, le détachement Bataille tient le débouché de la vallée de Munster. Nous sommes aux portes de Colmar.

Au début de la matinée, tout est calme. Les 1er et 3ème bataillons du 152ème R.I. franchissent le col du Brandt, traversent Turckheim, et se portent vers Wintzenheim où se trouve déjà le second bataillon.

10h25: Entouré des habitants, le

Maire, Monsieur Meyer, et sa famille accompagnés du docteur Pflimlin accueillent

à bras ouverts ces nouveaux hôtes. Malheureusement à cet instant le bruit sourd

du canon vient perturber la rencontre. Les bataillons ne s’arrêtent pas et

gagnent aussitôt leurs postions pour répondre à toute éventualité.

- Le 1er bataillon et trois compagnies du 3ème

bataillon sont en réserve à la sortie ouest de Wintzenheim.

- Une compagnie du 3ème bataillon au carrefour

nord de Wettolsheim,

- Le 2ème bataillon avec trois compagnies le

long de la route d’Ingersheim-Wettolsheim face au Logelbach et une autre

compagnie au nord de Wintzenheim.

Devant Logelbach et sur le Letzenberg la canonnade est

violente. Le 30ème B.C.A. qui occupe ce secteur est pris sous le

feu de l’artillerie allemande qui tire depuis le pont de l’Ill à Horbourg.

Les soldats sont terrifiés, ils n’avaient jamais vécu de

pareil bombardement. C’est un véritable déluge qui s’abat sur eux. Mais ils ne

fléchissent pas, malgré les pertes. Ici la guerre, dans son horreur, prend toute

sa signification. La fabrique de pâtes alimentaires Scheurer est en proie aux

flammes, la villa Herzog tout comme la gare auxiliaire et d’autres maisons de

Logelbach sont détruites par les obus.

13h45 : La dernière détonation

vient de retenir. L’artillerie cesse son tir de barrage. Tous les soldats savent

ce que cela signifie. La contre-attaque allemande est imminente. En position

dans les fossés qui bordent la route, les mains crispées sur leurs fusils, les

soldats du 152ème R.I. attendent… Mais c’est devant le Logelbach que tout

commence. Le 30ème B.C.A. subit l’attaque de front des 1er

et 2ème régiments de la Landwehr bavaroise. Les balles claquent, les

mitrailleuses crépitent, la fusillade est de plus en plus intense. Les Allemands

gagnent du terrain. Ingersheim est menacé. Sur les rives de la Fecht, les

éléments du 5ème B.C.P. se défendent avec l’énergie du désespoir, les

pertes sont lourdes de part et d’autre.

Au nord de Wintzenheim, les soldats du second bataillon

du 152ème R.I. se couchent dans les fossés pour éviter les balles

nombreuses en fin de course de la bataille qui fait rage quelques centaines de

mètres devant eux. Plusieurs soldats sont blessés. Lever le bout de son nez,

c’est s’exposer à une mort certaine. Pourtant le lieutenant Capelle ignorant les

balles qui l’assaillent de toute part se met debout. Il suit le déroulement du

combat avec ses jumelles. Il tombe, frappé à mort sous le feu de l’ennemi.

[3]

Au sud du Logelbach, dans les champs de blé, les

Allemands rampent en vagues successives vers Ingersheim pour soutenir

l'offensive. La bataille va durer ainsi toute la journée et se prolongera dans

la soirée. Il faudra attendre

l’intervention du 12ème B.C.A. puis du 28ème pour stopper

l’avance allemande à Ingersheim.

19h00 : Au carrefour nord de Wettolsheim, l’artillerie reprend son tir et marmite les positions françaises avec du gros calibre. Au coup de sifflet, c’est l’assaut. Les Bavarois arrivent au pas de charge. Une salve de mousquèterie les accueille. Des soldats tombent à terre puis c’est le choc. L’acharnement allemand équivaut à l’acharnement français. Les cadavres s’amoncèlent. L’affrontement se produit en une lutte furieuse à la baïonnette. Malgré un effort considérable, les Allemands ne parviendront pas à déborder les positions françaises.

20h00 : La fusillade gronde toujours au nord de Wettolsheim. Le 2ème bataillon du 152ème R.I. est relevé par le 1er bataillon et se porte vers Saint-Gilles en réserve après une journée des plus éprouvantes passée sous la mitraille.

« Après l’incendie de la fabrique Scheurer… 22 août 1914 » (Photothèque SHW 480)

« Les ravages de la guerre à Ingersheim après les combats du 22 août » (collection E.S.)

«

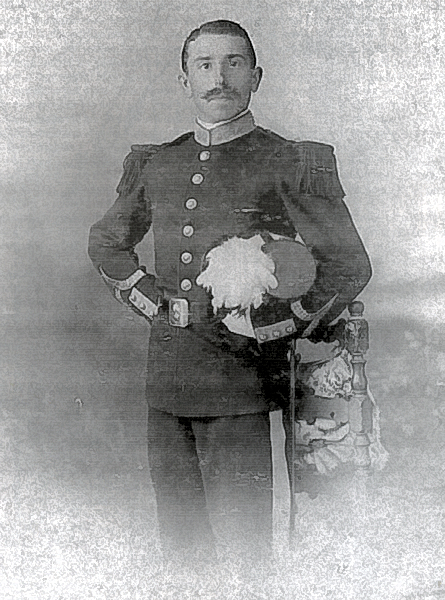

Le lieutenant Capelle – 1883-1914 » - Citation à l’ordre de l’armée du 11 janvier 1914.

Atteint mortellement dans un combat le 22 août 1914 en chargeant à la

tête de sa section, a appelé un sous-officier pour lui passer le commandement, lui

a donné des conseils sur la conduite à tenir jusqu’aux derniers instants et est

mort en disant à ses hommes : « Courage les enfants, c’est pour la France » (extrait du livre d’or des officiers du 152e

R.I. morts pour la France)

22h00 : Au vacarme des combats succèdent les plaintes des blessés. A Colmar, la cloche de la mairie résonne dans les rues et invite la population à se rendre sur le champ de bataille afin de venir en aide aux blessés. Nombreux sont les Colmariens et les Colmariennes à répondre présent à cet appel. A pied, à bicyclette, en voiture, les personnes de bonne volonté comme les badauds prennent aussitôt la route d’Ingersheim. Mais devant Logelbach un drame se dessine peu à peu. Mais laissons Madame Lévy nous raconter ces faits : « ... Tout à coup une fusillade crépite ; je prie instamment mes compagnons de rebrousser chemin car j’ai de suite reconnu le feu français. (…) Une fuite éperdue commence. Les Français ont pris les nombreuses lanternes pour un renfort de troupes et se sont mis à tirer sur nous. Mes compagnons sont les premiers à s’enfuir. Qu’il soit dit à leur honneur qu’ils ne m’ont pas laissée en plan. Mes paquets de pansements sont jetés au loin... » On déplorera malheureusement un mort et quelques blessés légers.

Dimanche 23 août – Le secteur est relativement calme devant Wintzenheim. Seul le Letzenberg est toujours bombardé [1] Mais de mauvaises nouvelles commencent à circuler. La 1ère et la 2ème armée se replient après les échecs des offensives en Lorraine et en Belgique. En Alsace du Nord, les Allemands victorieux commencent à déboucher sur le versant occidental des Vosges. Lunéville, Baccarat, Saint-Dié tombent. Dès lors, pour le haut commandement, il n’est plus question d’entrer dans Colmar. Il faut absolument défendre le territoire français. Des unités de l’Armée d’Alsace sont aussitôt prélevées pour parer à la menace.

Le 28ème B.C.A. s’établit au Logelbach. Dans la matinée une petite délégation de cavaliers français est envoyée à Colmar pour ordonner aux autorités militaires l’évacuation de tous les soldats allemands de la ville, et ce avant seize heures sous peine du bombardement de la cité. Geste de conciliation à l’égard de la population ou repli stratégique. En tous cas l’artillerie a complètement cessé son tir à 16h15 et en fin de journées les troupes allemandes ont quitté définitivement la ville pour se retrancher sur la rive droite de l’Ill.

Lundi 24 août – Huit heures du matin. Dans les rues de Wintzenheim il règne déjà une grande effervescence. Le 1er bataillon qui occupe depuis le soir du 22 août la ligne de front Ingersheim-Wettolsheim est relevé par le 3ème bataillon. C’est toujours le même exercice depuis trois jours. Les mouvements de troupes se succèdent au rythme des relèves, toutes les 48 heures. Au passage de ces bataillons qui prennent leur repos, la population toujours aussi généreuse leur offre du succulent café au lait et beaucoup de réconfort. Au sud, après le terrible combat de l’avant-veille, on organise les positions avec l’aide d’une compagnie du génie. Colmar n’est toujours pas occupée par les troupes françaises. Toute offensive est définitivement arrêtée. Le Général Joffre ordonne le repli. On assiste uniquement dans la capitale haut-rhinoise à des rencontres quelquefois sanglantes entre des cavaliers français et allemands en patrouille.

Mardi 25 août – Mulhouse est de nouveau évacuée. Le général en chef décide donc de dissoudre l’armée d’Alsace. La date de dissolution effective sera fixée au 28 août. Le général obtient que la 41ème D.I. seconde provisoirement le détachement Bataille dans la vallée de la Fecht. Les unités ainsi réunies prennent le nom de groupement dit « des Vosges ».

« Wintzenheim, le 25 août. Le colonel Dossert et son État-Major. A l’arrière-plan, la Chapelle Notre Dame du Bon Secours ». Extrait du livre : Mémoire de guerre d’un Alsacien - Eugène Bouillon (Photothèque SHW 598)

A Wintzenheim, la journée se passe sans incident particulier. Les 1er et 3ème bataillon du 152e R.I. restent sur leurs emplacements tandis que le second bataillon remonte la vallée pour relever le 30ème B.C.A. à Zimmerbach. Vers 17 heures une compagnie du premier bataillon se porte vers Saint-Gilles sur la demande du commandant de la 41ème D.I. pour renforcer la position de deux batteries de canon de 75 mm.

Mercredi 26 août - Après l’apparition de quelques cyclistes et cavaliers allemands dans les rues d’Eguisheim, le colonel Thomas de Colligny donne l’ordre à la moitié d’une compagnie du 2ème bataillon de prendre position à mi-chemin entre le Staufen et les ruines du Hohlandsbourg au Hirt, petit sommet qui domine les villages de Husseren et d’Eguisheim, afin de se couvrir d’un éventuel débordement par la droite qui menacerait sérieusement la place de Wintzenheim.

Jeudi 27 août - A l’aube, une forte patrouille allemande se présente en face du village de Wettolsheim. En première ligne la situation est très tendue. Tous les soldats qui tiennent position au carrefour nord de Wettolsheim ont en mémoire le combat acharné du 22 août. Tous sont prêts à rééditer l’exploit, mais au premier coup de fusil, les Allemands s’enfuient vers Colmar.

A 7h45 devant Wintzenheim, des unités allemandes se déploient et se replient aussi vite. Elles recommenceront par trois fois cet exercice avant de disparaître définitivement de la ligne de front. Ces mouvements de l’ennemi semblent présager une offensive de grande envergure.

Vendredi 28 août - Depuis les hauteurs du Hirt, le lieutenant Creuset, commandant le détachement, informe le colonel à 9h30 que plusieurs bataillons et de l’artillerie allemande s’avancent vers Eguisheim. Ce sont des régiments de la 1ère Brigade de la Landwehr bavaroise du général von Deimling commandant le XVème corps. Pour les soldats du 152ème R.I. la surprise est de taille. Le combat semble cette fois inévitable.

Aussitôt, par mesure de prudence, deux compagnies du 3ème bataillon se portent sur les hauteurs du Hohlandsberg et du Hirt pour résister à l’attaque de flanc. Mais au même moment, alors que l’on édifie des barricades plus que dérisoires et que l’on creuse plus profondément les tranchées, la bataille s’engage. Il faut résister sur place coûte que coûte. Hélas, le maintien des positions par la 4ème compagnie du 1er bataillon qui occupe Wettolsheim et le carrefour nord de cette localité devient rapidement très difficile. Malgré une résistance héroïque, Wettolsheim tombe sous l’irrésistible poussée allemande. Prise à revers sous le feu de l’ennemi, il ne reste plus alors à la 4ème compagnie que d’essayer par un ultime effort de se dégager vers Wintzenheim.

Wintzenheim qui subit dès le début de l’offensive un terrible bombardement par l’artillerie allemande en position à Eguisheim. Pendant plus de deux heures les obus tombent sur la cité, faisant trembler les maisons. Les habitants se réfugient dans les caves après avoir fermé volets et fenêtres. Pour la population commence alors dans les sous-sols une longue et anxieuse attente.

Le 1er bataillon avec deux compagnies du troisième bataillon chargé de la défense de Wintzenheim doit battre en retraite vers la ferme du Saint-Gilles ne pouvant contenir plus longtemps l’avance allemande, les obus sifflant au-dessus de leurs têtes. La vaillance et le courage des soldats du 152ème R.I. permettent au 5ème B.C.P. établi à Turckheim d’opérer un mouvement général de repli vers Wihr-au-Val.

A 10h45 un nouveau repli se produit pour l’ensemble des bataillons du 152ème R.I. par les hauteurs et la vallée en direction de Gunsbach.

Vers 11h45, Wintzenheim tombe à son tour aux mains des soldats allemands. Craignant que des tireurs français se cachent dans les maisons, celles-ci sont inspectées, examinées de fond en comble. La réaction allemande est très hostile à l'égard des Wintzenheimois. Certaines maisons sont fouillées avec une grande brutalité, volets et fenêtres volent en éclat à coup de crosse. Les villageois sont jetés à la rue par la force des baïonnettes. C’est que la soldatesque se montre très méfiante vis-à-vis de la population coupable d’avoir accueilli avec trop d’enthousiasme les Français. La tension est à son paroxysme lorsqu’un coup de feu retentît à la sortie ouest du village. Dans la Chapelle Notre-Dame du Bon-Secours un soldat allemand est étendu sur le sol. D’un pas pressé, après avoir remonté la rue Principale avec précaution, les militaires arrivent sur le lieu de la détonation. On arrête aussitôt le sacristain Ingold qui se trouve dans la cave de sa demeure, annexe de la chapelle. On l’accuse d’être le franc-tireur et on décide de le fusiller sans aucun jugement préalable bien qu’il clame son innocence et qu’aucune arme ne soit retrouvée chez lui. La population est terrorisée. Elle a peur que l’armée ne se livre à des représailles. Mais la vérité est vite rétablie quand un jeune soldat annonce qu’il est l’auteur de ce coup de feu et explique qu’il avait pris son camarade pour un soldat français. Ingold n’est plus coupable, il aura plus de chance que le dénommé Käuflin du Logelbach qui sera fusillé le 29 août 1914 au champ de tir de Colmar, accusé d’avoir renseigné un chasseur alpin en faction sur la présence d’agents des renseignements allemands au Logelbach.

Le sacristain Ingold sous l'uniforme d'aumônier militaire allemand (collection Marc Haeffelé)

Après toute cette agitation, un groupe de soldats allemands pousse la reconnaissance à une centaine de mètres en avant de la chapelle Notre-Dame du Bon-Secours. Sur la route qui mène à Munster, la petite troupe est prise sous le feu d’une compagnie du premier bataillon du 152ème R.I. qui couvre, depuis les hauteurs du Rotenberg, le repli du régiment. Les Allemands sont contraints de s’en retourner vers Wintzenheim laissant deux fantassins sur la route. Ils seront déposés dans la chapelle, tout danger écarté.

A midi, seules trois compagnies demeurent encore à Saint-Gilles. L’arrière-garde quant à elle, composée d’une compagnie et demie et d’une section de mitrailleuses, se retranche derrière les murs de la ferme de Saint-Gilles pour barrer toute progression de l’ennemi en direction de Munster.

« Au loin, dans la plaine d’Alsace, nous apercevons des maisons blanches.

Toujours la terre promise et toujours la terre défendue... » Raymond Poincaré le 24 mai 1915.

A bout de force, suite au combat de ces derniers jours et

des efforts considérables demandés, les troupes françaises quittent l’Alsace pour

se placer sur la crête frontière de façon à interdire toute progression à

l’ennemi et de reprendre ultérieurement l’offensive.

La deuxième campagne d’Alsace se termine.

« Nos troupes se sont retirées, non sous la menace de l’ennemi, mais par la

volonté du haut commandement. » [5]. Jour après jour, pendant le repli, les

soldats du 152ème R.I. rejettent toutes les attaques allemandes à

Zimmerbach, Soultzbach, Wihr-au-Val et Gunsbach sans être vraiment inquiétés. Le

30 septembre 1914, le Colonel Thomas Colligny est relevé de son commandement. Le

général Bataille lui reproche d’avoir rompu trop tôt le combat à Wintzenheim.

L’apparition des pantalons rouges à Wintzenheim n’aura

été qu’éphémère. Tout juste une petite semaine, une illusion qui s’envole. Même

si Wintzenheim n’a pas subi de destruction majeure comme d’autres villages

alsaciens, il n’en reste pas moins que ces événements méritent qu’on leur

accorde une place dans notre mémoire. Faut-il aussi rappeler que les pertes ont

été importantes durant cette campagne. Pour le seul régiment du 152ème

d’infanterie, sur la période du 4 au 28 août 1914, trois cent soixante-dix-sept

officiers, sous-officiers et soldats ont été tués, blessés ou portés disparus.

[4]

Mais les Wintzenheimois devront néanmoins attendre encore

quelque mille cinq cents jours d’incertitudes et de privations, pour que leur cité

fête les vainqueurs et son retour à la France, notre patrie retrouvée.

Par les mots qui suivent, je tiens à exprimer ma profonde

gratitude à toutes les personnes qui, par leur aide et leur compréhension, m’ont

témoigné leur confiance dans la réalisation de cet article. J’ai essayé par ce

travail de prouver ma reconnaissance à ces vieillards de 20 ans dépossédés de

leur jeunesse, qui par leur sacrifie ont contribué à faire de nos ce que nous

sommes aujourd’hui.

Cet article n’a pas la prétention de raconter l’histoire

de la Grande Guerre en Haute-Alsace, mais seulement de mieux comprendre certains

événements qui se sont déroulés dans notre cité oubliés de notre mémoire.

1) La chapelle du Letzenberg fut construite par Antoine Herzog. Visible de tous les points de la région, elle était l’ornement du paysage local, mais aussi un excellent point de repère pour l’artillerie française.

2) Les soldats du 152ème R.I., Vosgiens pour la plupart d’entre eux, ont eu la surprise à Munster, de voir arriver de Gérardmer leurs épouses.

3) Le lieutenant Capelle est né le 11 mars 1883 à Paris dans le 2ème arrondissement. Il entame sa carrière militaire à l’âge de 20 ans et rejoint le 152ème R.I. le 1er octobre 1905. Après les hostilités, Wintzenheim reconnaissante baptisera l’une de ses rues du nom de ce lieutenant.

4) Entre le 20 et le 23 août 1914, plus de 40.000 soldats

furent tués sur l’ensemble des opérations. 27.000 moururent pour la seule journée du 22 août. Ce fût

la journée la plus sanglante de toute l’histoire militaire française.

5) Général D’Armau de Pouydraguin. LA BATAILLE DES HAUTES-VOSGES, page 21.

- Monsieur MOCKERS L. pour les extraits des Journaux de Marche et d’Opérations du 152ème R.I.,

- Monsieur SCHILLINGER Edmond pour la publication de ses cartes postales,

- Monsieur SCHILLINGER Charles pour ses conseils avisés,

- Monsieur ETIENNE, lieutenant au 152ème R.I. de Colmar, officier tradition du régiment,

- Monsieur SEYER, aspirant au 152ème R.I. de Colmar, officier de communication.

OUVRAGES, LIVRES

« LES ARMEES FRANCAISES DANS LA GRANDE GUERRE » Ministère de la guerre, collection officielle de 102 volumes. Paris, 1923-1938.

ARCHIVES DU SERVICE HISTORIQUE DE L’ARMEE DE TERRE. Château de Vincennes : Série 26 N cartons 519, 826.

ARMAU DE POUYDRAGUIN (Général) : « La bataille des Hautes-Vosges » Éditions Payot- 1937.

BOUILLON Eugène : « Mémoire de guerre d’un Alsacien ancien combattant 1914-1918 »

BOUCHER Paul : «Souvenir d’août 1914 avec le 152ème R.I. vallée de Munster, Wintzenheim ». Annuaire de la Société historique et littéraire de Colmar n° XIV – 1964.

DUCASSE André : « Vie et mort des Français, simple histoire de la Grande Guerre » Edition Hachette.

DUPUIS E. (Capitaine) : « La guerre dans les Vosges» Éditions Payot Paris – 1936.

EHRET THIERRY : « 1914-1918 autour de l’Hartmannswillerkopf ». Éditions du Rhin.

LEVY E. « Journal d’une colmarienne pendant la guerre mondiale 1914-1918.

NOUZILLE Jean (Colonel) OBERLE Raymond et RAPP Francis : « Batailles d’Alsace 1914-1918 » Ed. Contades – 1989.

RICHARD Edouard : « Souvenir des premiers jours de la guerre 1914-18 ». Annuaire de la société historique et littéraire de Colmar n° XVI. 1964.

THOMAS Louis (Lieutenant) : « Les diables bleus ». Perrin et Cie libraires éditeurs, Paris-1916.

WINTER Jay & BAGGETT Blaineb : « 14-18 le grand bouleversement ». Presse de la cité 1996.

REVUES

L’histoire n° 107 « 14-18 : mourir pour la patrie » janvier 1988,

1914-1918 La Grande Guerre n°1. Ed. Alp/Marschal. Paris, 1996.

Copyright SHW 2018 - Webmaster Guy Frank