Ce jour-là, le 11 novembre 2002, une pluie battante, glacée, tombe sur la place, où sont rassemblées quelques dizaines de personnes devant le monument aux morts. Tout le monde se connaît, ou presque. Monsieur le Maire, l’écharpe tricolore en bandoulière, va rappeler à son auditoire, la lointaine présence de ces soldats d’autrefois, tombés lors d’une guerre oubliée de la mémoire collective. Devant le pupitre sur lequel se dressent les armoiries de la République, le premier magistrat commence à lire le texte de l’armistice de monsieur Hamlaoui Mekachera, secrétaire d’État aux Anciens Combattants et victimes de guerre. A ses côtés, le secrétaire de mairie tient un parapluie pour protéger l’orateur. L’assistance est transie de froid. Les visages sont marqués par cette matinée automnale. Certains, le dos rond, les mains dans les poches et les jambes lasses, n’écoutent guère. Ils chuchotent comme à l’église. D’autres, la tête inclinée vers le sol, le regard absent, veulent croire à la réconciliation de tous les peuples. Le maire s’approche du monument et dépose la gerbe patriotique. A la fin de la minute de silence, la Marseillaise retentit.

Après la cérémonie, tous s’en vont trinquer. Tous, sauf un, qui se dresse au milieu de la place maintenant déserte, écrasé sous le poids de ses quatre-vingt et une année. Pour certains, il est quelquefois grotesque, pour d’autres touchant. Pour moi, il est le garant de la paix. C’est lui désormais, taillé dans sa robe de pierre rouge de Phalsbourg qui rappelle à notre mémoire ces morts si lointains mais pas encore oubliés. C’est encore lui, corps levé vers les rayons d’un soleil absent, qui illumine le souvenir de ceux qui ne sont pas revenus. Il veille à présent, seul, sur le village jusqu’à la prochaine commémoration.

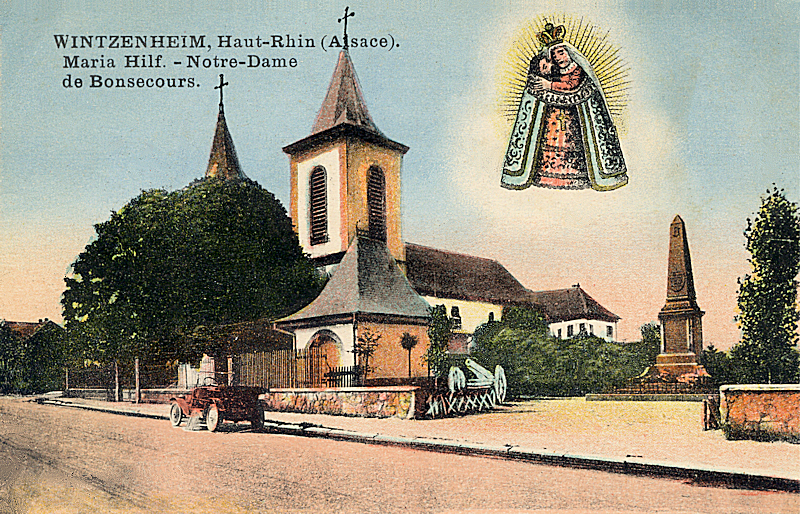

Pendant les années qui suivront la signature de l’armistice du 11 novembre 1918, les nations, les institutions et les communautés vont ériger de nombreux monuments. Mais dans bien des cas, ce seront les autorités communales qui se préoccuperont d’honorer leurs morts. La commune de Wintzenheim, comme des dizaines de milliers d’autres communes, va, elle aussi, ériger ses monuments aux morts à la mémoire de ses 98 enfants morts entre 1914 et 1918. Cette étude ne concernera que le monument de Wintzenheim. Celui de Logelbach est une autre histoire.

p.49 Le monument aux Morts en 1921 (collection Guy Frank)

C’est en 1920 que le conseil municipal décide l’édification d’un monument en souvenir des victimes de la Grande Guerre. Le choix de l’œuvre doit rester sobre. Mais les caisses de la commune sont presque vides. Le manque de fonds va conduire la municipalité à lancer un appel à la générosité du public par une souscription. Toute la population de la cité se mobilise. Dès le mois de décembre 1920, le maire, Aloïse Meyer, ouvre un compte pour la construction du monument commémoratif auprès de la Banque de Mulhouse. Des virements par chèque postal arrivent de Strasbourg, Wasserbourg, Ensisheim, Marckolsheim, Sarreguemines, Dürlingsdorf, Clermont-Ferrand et Metz, pour ne citer que ces villes. Cinq cent soixante-quatre donateurs apporteront 14.212 francs et 30 centimes. Même les jeunes filles de Wintzenheim vont participer à cette collecte en vendant des fleurs et des cartes postales. Elles réuniront 461 francs et 25 centimes. Le 5 mars 1921, le conseil municipal vote une aide financière de 5.000 francs. Mais d’après le livre des recettes et dépenses, la part de la commune ne sera que de 4.500 francs. Les fonds maintenant disponibles, la municipalité peut choisir son monument.

C’est le projet de l’entreprise Alexandre Rudloff, monuments funéraires en tous genres de Wintzenheim, qui est retenu. La construction est estimée à 16.790,90 francs. Le 23 mars 1921, le dossier est envoyé à la Sous-Préfecture de l’arrondissement de Colmar, puis à la Direction de l’Intérieur à Strasbourg pour accord.

L’autorisation d’entreprendre les travaux sera entérinée par un courrier du Sous-Préfet en date du 3 juin 1921. Les formalités administratives établies, les sculpteurs peuvent commencer à piquer et égrener la pierre.

C’est un obélisque, forme d’inspiration antique, que la municipalité va choisir pour célébrer et honorer ses morts. C’est une construction d’une esthétique simpliste. On découvre sur le socle une liste impressionnante de victimes, surtout des militaires, mais également un civil. Les noms y sont gravés par ordre alphabétique, sans distinction de grade. Pas de palmes de victoire, pas de coq gaulois, pas de statues de poilus casqués et équipés pour le combat ni même de figures allégoriques de la France ou de la Patrie, pour habiller le monument. Seules les initiales de la « République Française », portées en relief sous le pyramidion nous rappellent que Wintzenheim a retrouvé sa mère-patrie, la France. Sur cette même face, on trouve aussi un médaillon sur lequel est gravé en lettres capitales « A LA MEMEOIRE DE NOS CHERS ENFANTS MORTS VICTIMES DE LA GUERRE 1914-1918 ». De nombreux villages d’Alsace et de Moselle se sont contentés de cette épigraphe ou tout simplement de l’inscription « à nos morts » avec la date de 1914-1918. On évoque ainsi le souvenir des disparus sans mentionner leur patrie. En effet, la majorité des Alsaciens ont combattu dans le camp des vaincus.

A sa base quadrangulaire se trouve une clôture en fer forgé dont les grilles basses peuvent s’enjamber facilement. Au centre, une porte fermée à clef en son temps, donne accès à l’enclos sacré. A l’origine, le projet de Louis et d'Alexandre Rudloff, prévoyait quatre obus pour délimiter les abords directs du monument. Et bien que cette guerre fût un gigantesque duel d’artillerie, le Directeur de l’Architecture et des Beaux-Arts de Strasbourg a demandé que l’on supprime les quatre obus.

« (…) Le projet de M. Rudloff, sculpteur à Wintzenheim, ne donne pas entière satisfaction au point de vue esthétique. En conséquence un nouveau projet a été établi par mes soins, qui maintient les dimensions ainsi que l’aspect général du projet Rudloff. Je vous prie de bien vouloir inviter la commune intéressée à faire exécuter le monument en question. »

Ces « objets de morts devenus objets décoratifs » évoquaient-ils trop la sauvagerie meurtrière des hommes pour les supprimer du projet ? Pourtant, les autorités civiles ou militaires n’hésiteront pas à installer sur la place deux canons et deux mortiers lourds. Ces engins de destruction n’apportent-ils pas, eux aussi, une connotation belliqueuse au monument ?

Une quittance en date du 16 juin 1924 nous révèle que la municipalité a payé la somme de 80 francs pour l’étude d’un aménagement paysager aux abords du monument aux morts. La conception, en date du 6 novembre 1921, est signée Monsieur Ehlinger, Inspecteur des jardins publics à la ville de Colmar. Cet aménagement, aujourd’hui disparu, sera réalisé. En effet, on peut apercevoir sur une photographie de 1940, plusieurs éléments déterminants dans l’aménagement de ce square public.

Avec le choix du monument s’impose pour la commune le choix de son emplacement. Gaston Bonheur, histoire-poète, nous disait que l’on reconnaît la couleur politique d’une municipalité à ce détail : « Si le soldat statufié est debout, c’est une municipalité tricolore. Si c’est un gisant, vous pouvez parier sur une municipalité rouge ». Ces mêmes rapports d’appartenance politique sont également révélateurs des tensions entre l’Église et l’État. Selon que le groupe local au pouvoir soit pro-étatique ou pro-clérical, le monument sera élevé devant la mairie ou devant l’église. Même mortes, les victimes de la guerre n’étaient pas encore libérées des querelles des vivants. Et bien qu’à Wintzenheim, la place de l’église et celle de la mairie aient l’avantage d’être mitoyennes, c’est à côté de la chapelle Notre-Dame du Bon-Secours que le monument sera érigé.

p. 51 : Élément central du projet, le monument s’inscrit dans un cadre particulièrement verdoyant (Archives Municipales de Wintzenheim)

Ce matin du dimanche 13 novembre 1921, dans l’église Saint-Laurent, la foule était venue nombreuse assister à la messe en souvenir des morts de la guerre. Parmi les assistants, les proches des décédés étaient également présents à l’office et la chorale entonna un requiem à trois voix. L’inauguration était prévue pour cet après-midi à 14 heures.

« (..) les différentes associations se sont rassemblées le long de la place de l’arrêt du tramway. La chorale de Logelbach était également présente afin de participer à la fête. Vers deux heures un cortège traversait la petite ville bien fleurie (pour l’occasion) jusque vers la place. Il y avait de nombreux curieux tout au long des deux côtés de la route. Nos valeureux pompiers étaient en tête du cortège. Des jeunes femmes en tenues traditionnelles portaient devant elles des couronnes en devançant chaque porte-drapeau. Au milieu du cortège, avaient pris place les associations de vétérans. Un drapeau tricolore flottait dans l’air, porté par un vieux zouave. Les zouaves d’Algérie qui étaient à ce moment en permission, marchaient en uniforme de parade. Sur la place, les associations se mettaient en rang. Les parents et familles des morts ont trouvé place sur le côté gauche du monument. Sur la droite, il y avait une tribune pour les officiels.

Monsieur le Préfet Valette et les autres personnalités arrivèrent à 14 heures 30 « pile ». On pouvait apercevoir sur les gradins, le Général Couturier, le Colonel Doreau, le député Pfleger et les gradés du 152e Régiment d’Infanterie qui se trouvaient avec les blessés des combats de Wintzenheim en août 1914.

La section des clairons des pompiers et la section des clairons de l’association sportive entamèrent les festivités. Le Préfet présenta les diplômes pour 15 et 20 années de présence à 15 pompiers.

Le curé du Canton de Wintzenheim, Monsieur Straumann, officia la fête religieuse de l’inauguration et fit un long discours sur le sens de cette journée et trouva les mots réconfortants pour les familles des disparus.

Après lui, ce fut au tour du rabbin de Wintzenheim et du maire Monsieur Meyer. Le colonel Doreau remercia ces derniers orateurs au nom du gouvernement pour leurs paroles réconfortantes. Puis quelqu’un énuméra la longue liste des 98 disparus. Monsieur Luckert parla au nom des vétérans. Après que les sections de chants et de musique eurent interprété les différents morceaux choisis, les présidents des associations déposèrent les gerbes de fleurs. La Marseillaise clôtura le déroulement de ces festivités.

Ensuite, Monsieur le Maire et Conseiller général, a invité les membres du conseil municipal, les officiels et les différentes délégations et associations au vin d’honneur dans la salle de l’hôtel Meyer, où le Préfet Valette et les organisateurs prirent la parole pour remercier les habitants de Wintzenheim pour le monument. Les uns pour avoir œuvré pour se souvenir et les autres pour avoir laissé leur vie sur les champs de bataille ».

p.52 : Le monument et la chapelle Notre-Dame du Bon-Secours au début des années trente (collection Guy Frank)

p.52 : 26 novembre 1933, le cinquantenaire de la classe 1883. A droite de la photographie on peut apercevoir une pièce d’artillerie de tranchée (photothèque SHW 043)

p.53 : En 1938, les écoliers participaient encore aux commémorations de l’armistice de 1918 (photothèque SHW 056)

p.54 : Ce cliché, probablement pris juste après la guerre nous laisse découvrir le monument encore germanisé (collection Guy Frank)

p. 54 : L’une des deux bornes installées en 1925 à l’entrée du square. Le contrefort est une pièce récupérée sur le socle du monument pendant l’occupation (photo Ludovic Conte)

Après la défaite française de 1940, l’Allemagne annexe à nouveau l’Alsace et une partie de la Lorraine puis déclare ces deux provinces territoires allemands. Tout ce qui peut rappeler la France est détruit. L’administration hitlérienne est impitoyable. Même le monument aux morts n’échappera pas à la germanisation. Les canons et mortiers, trophées de la Grande Guerre, sont emmenés en Allemagne. On supprime toutes les inscriptions et les plaques sur lesquelles étaient gravés les noms des victimes.

A la place du médaillon, on trouve une croix de malte. Sur le socle, sont gravés les armoiries de Wintzenheim et en lettres capitales « SIE STARBEN FUR DEUTSCHLANDS EHRE UND RUHM 1914-1918 » que l’on peut traduire par : ils décédèrent pour l’honneur et la gloire de l’Allemagne. Une fois de plus, dans le jeu de bascule entre les nationalités, les vivants s’approprient encore et toujours les morts.

Trois mois avant la fin de la guerre, Wintzenheim est libéré. La cité pleure une nouvelle fois ses enfants qui ont perdu la vie aussi bien sous l’uniforme français qu’allemand. Le monument, lui, est endommagé par des éclats d’obus et des impacts de balles.

A nouveau, il faut faire disparaître toutes les traces de l’occupant et des bombardements. Sur le monument, on efface toutes les inscriptions. Seules, les armoiries de la ville sont conservées. On pose provisoirement à l’emplacement de la croix de malte, qui était aussi celui du médaillon, une palme de laurier en métal, symbole de la victoire ou du martyre. En 1950, la municipalité va demander une aide financière au Ministère de la Reconstruction et du Logement pour les dommages de guerre causés sur le monument.

Au printemps 1954, Monsieur Paul Farge, Architecte Agréé pour les travaux communaux la Direction Départementale du M.R.L. et monsieur Eugène Rudloff, sculpteur à Ingersheim, se rendent à Wintzenheim. Ensemble, ils définissent les travaux nécessaires à la rénovation du monument.

p. 55& : 1952. On découvre sur l’obélisque, à la place du médaillon, la palme de la victoire (collection Edmond Schillinger)

D’après les plans établis le 5 juillet 1954 par l’architecte, Monsieur Rudloff envoie, en date du 12 juillet, son devis à la Direction Départementale pour vérification. Après l’accord du Ministère, la municipalité prend connaissance du devis le 16 juillet courant. Le coût total de la réparation s’élève à 55.100 francs.

Le Conseil Municipal dans sa séance du 30 juillet 1954 approuve la réparation de ses monuments aux Morts. Et le 21 septembre 1954, la municipalité passe commande à l’entreprise Rudloff pour la réalisation des travaux, conformément à l’offre de prix du 12 juillet dernier. Le délai de remise en état étant rigoureusement fixé au 11 novembre 1954. Les armoiries de la vile sont effacées. Sur le nouveau monument, gravés dans la pierre, on découvre la flamme de l’éternité et l’inscription « AUX ENFANTS DE WINTZENHEIM VICTIMES DES GUERRES 1914-1918 1939-1945 ». Le montant total des travaux sera réglé par virement postal le 17 février 1955. La commune de Wintzenheim est indemnisée en 1959 et le montant de l’indemnisation sera de 82.245 francs (valeur mars 1959).

Le 3 décembre 1960, les membres du Conseil Municipal de Wintzenheim approuvent le réaménagement du monument aux Morts. Les travaux, surtout des plantations, seront effectués par les ouvriers communaux selon les recommandations de Monsieur Watrinet, Ingénieur des Jardins Publics et des Plantations de la ville de Colmar.

Huit années plus tard, le maire, Robert Sibler, souhaite rapprochera le monument aux Morts du centre-ville. Ce déplacement est motivé par le fait que le monument est situé en bordure de la route nationale et enlève toute solennité aux nombreuses cérémonies qui s’y déroulent. L’emplacement préconisé se situe dans un square entre l’église, les écoles et la mairie. Le Conseil Municipal réuni le 19 juillet 1968, ne trouve aucune objection à ce projet, et donne son accord en inscrivant la dépense au budget additionnel. La Préfecture est saisie. La demande de la municipalité est instruite. Mais le monument est toujours à la place qui lui a été choisie dans les années vingt.

Depuis, ce lieu de commémoration, érodé par les intempéries, témoin fragile de notre histoire, n’est plus évoqué dans les discussions du Conseil Municipal. En ces jours si hésitants, sa présence, discrète, constitue un lieu de recueillement et de réflexion pour la paix dans le monde.

Je remercie pour leur généreuse collaboration, toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cet article. Veuillez trouver dans ces mots toute l’expression de ma gratitude.

Ludovic CONTE

p.56 : Le monument aux Morts en 1940 lors du cinquantième anniversaire de la classe 1890 (collection Edmond Schillinger)

p. 56 : Le monument en 2003 avec, au pied du socle, une plaque pour les victimes des conflits d’Afrique du Nord et d’Indochine (photo Ludovic Conte)

Sources :

- Annette BECKER, Les monuments aux morts, Errance, 1989

- L’almanach du combattant, G.Durassié & Cie éditeurs, 1976

- Les archives municipales de Wintzenheim

- Bibliothèque de Colmar, Colmarer Neueste Nachrichten - les Dernières Nouvelles de Colmar, année 1921.

Copyright SHW 2017 - Webmaster Guy Frank