WINTZENHEIM 14-18

Une épuration ethnique à la française

Alsace-Moselle 1918-1922

Après

les attentats de 2015, le débat sur la déchéance de la nationalité française

a laissé apparaître le caractère symbolique et sentimental d'une

nationalité. Dans une surenchère de démonstrations patriotiques, tout le

monde est "Charlie" et clame son attachement à la nation et aux "valeurs" de

la République.

Après

les attentats de 2015, le débat sur la déchéance de la nationalité française

a laissé apparaître le caractère symbolique et sentimental d'une

nationalité. Dans une surenchère de démonstrations patriotiques, tout le

monde est "Charlie" et clame son attachement à la nation et aux "valeurs" de

la République.

La question de la nationalité a laissé des traces douloureuses dans

l'histoire des Alsaciens. Plongeons-nous dans les années 1918 à 1922, voire

1924 : Marianne cédait alors aux sirènes de l' "antibochisme" et du

racisme ! L'Alsace était livrée au nettoyage ethnique, aux cartes d'identité

sélectives selon des critères héréditaires et à une politique de

francisation despotique. Des Commissions de triage étaient chargées

de châtier les "germanophiles" alsaciens.

Pour les Alsaciens, le chemin vers la nationalité fut souvent un parcours

difficile. Pour accéder à la "réintégration dans la nationalité française",

ils durent effectuer des démarches et des recherches généalogiques

humiliantes. Au moindre soupçon de "germanophilie", ils pouvaient être

expulsés.

Mais pour les Alt-Deutschen du pays, les "indésirables", ce fut un

véritable drame : pour eux, qui s'étaient souvent entièrement identifiés à

l'Alsace, ce fut l'expulsion manu militari vers l'Allemagne. Leur

crime : être nés de parents allemands !

Grisée par une victoire inespérée, obnubilée par la haine du "Boche" et

désireuse d'imposer rapidement son autorité en Alsace-Moselle, la France

reniait ses prétendues convictions républicaines du droit du sol, de la

fraternité, de l'égalité et de la tolérance. Elle s'abaissait à négliger les

valeurs pourtant censées la fonder.

Historien de l'Alsace reconnu, Bernard Wittmann est né en 1948 à

Strasbourg. Il est l'auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages

sur la question alsacienne. C'est aussi un fervent défenseur de l'identité

alsacienne et de l'Europe fédérale des Régions.

Une épuration ethnique à la française

Alsace-Moselle 1918-1922

Bernard Wittmann

222 pages, Éditions Yoran, 2016 (13 €)

P.

43 - Les "libérateurs" arrivent. Après quatre années de détresse, d'état de

siège, de souffrances dues à la guerre, d'implacable dictature militaire, de

sacrifices et de privations, ce fut le soulagement général : enfin la paix était

de retour ! Les Feldgraue alsaciens, maris ou fils, allaient revenir au pays et

l'on allait de nouveau pouvoir boire du vin rouge, manger du pain blanc et

reprendre une vie normale en famille. Endolorie par les maux de la guerre,

l'Alsace pouvait à présent rêver de jours meilleurs.

P.

43 - Les "libérateurs" arrivent. Après quatre années de détresse, d'état de

siège, de souffrances dues à la guerre, d'implacable dictature militaire, de

sacrifices et de privations, ce fut le soulagement général : enfin la paix était

de retour ! Les Feldgraue alsaciens, maris ou fils, allaient revenir au pays et

l'on allait de nouveau pouvoir boire du vin rouge, manger du pain blanc et

reprendre une vie normale en famille. Endolorie par les maux de la guerre,

l'Alsace pouvait à présent rêver de jours meilleurs.

Alors que les soldats allemands humiliés repartent totalement abattus dans

leurs uniformes usés et sans galons, les troupes françaises venues de l'arrière,

sémillantes et habillées de neuf pour le spectacle des défilés, ne manquent pas

de séduire nombre de braves gens. Ainsi, dans les villes, l'entrée des troupes

françaises est accompagnée d'une vague d'enthousiasme qui, par moments, prend

des allures de véritable délire collectif.

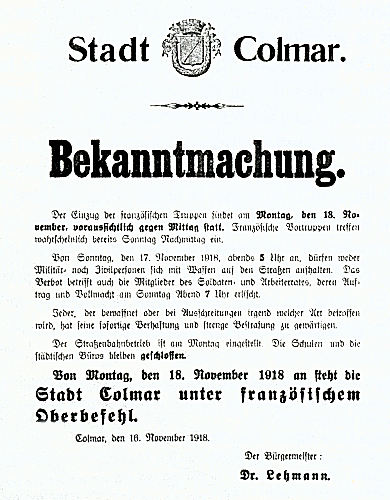

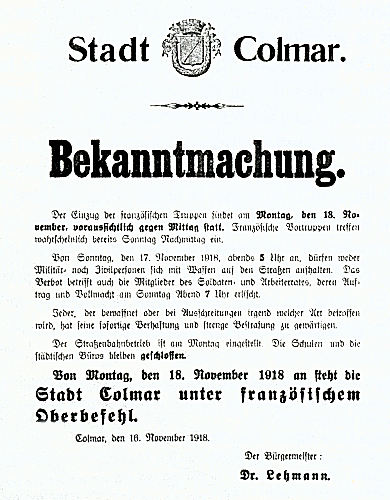

Ci-contre : avis informant la population de Colmar de l'arrivée des

troupes françaises (cabinet des Estampes, Bibliothèque des Dominicains, Colmar)

P.82 - Cartes d'identité ethniques. Dès l'entrée des troupes

françaises en Alsace, les mairies avaient reçu pour consigne de délivrer des

cartes d'identité répartissant la population en quatre

catégories.

- Carte A : ceux dont les parents et grands-parents étaient nés en

Alsace-Moselle ou en France (c-à-d ceux nés dans le pays avant 1870 et leurs

descendants). Ils sont réintégrés de plein droit.

- Carte B : ceux dont le père ou la mère avait la carte A et dont l'autre

ascendant était allemand (ou ressortissant des anciens pays ennemis). Ils

doivent formuler une demande de naturalisation.

- Carte C : ceux dont le père et la mère étaient nés dans un pays étranger,

allié ou neutre (exemples : Luxembourgeois ou Suisses).

- Carte D : ressortissants des anciens pays ennemis immigrés après 1870 ainsi

que leurs descendants tels les Allemands, les Autrichiens et les Hongrois. Ils

seront expulsés et leurs biens seront saisis.

P.88 - Réintégration des Alsaciens et Mosellans de "souche".

Les détenteurs de la carte A ne devenaient pas pour autant automatiquement

citoyens français. Ils durent attendre la signature du traité de Versailles et

la publication en 1920 d'un décret d'application pour entreprendre les démarches

pour être "réintégrés dans la nationalité française". Ces actes furent inscrits

dans des "registres de réintégration" ouverts dans chaque commune. Par la suite,

pour prouver leur citoyenneté française, les Alsaciens-Mosellans devaient

présenter leur "certificat de réintégration"..

P.129 - Commissions de triage pour les Alsaciens-Lorrains. Dès novembre 1918 ont été instituées des Commissions de

triage pour examiner les Alsaciens-Lorrains suspectés de sentiments

germanophiles. Leur mission était d'épurer le pays des Alsaciens "indésirables"

dont le loyalisme est sujet à caution. L'éloignement en France de l'intérieur,

l'expulsion en Allemagne ou, pour les fonctionnaires, la révocation sont les

sanctions prononcées le plus couramment.

L'autonomiste Pierre Zind, originaire de Wintzenheim, est cité à maintes

reprises dans le livre. Pages 72, 87, 109, 135, 153...

Copyright SHW 2018 - Webmaster Guy Frank

Retour au Sommaire

Après

les attentats de 2015, le débat sur la déchéance de la nationalité française

a laissé apparaître le caractère symbolique et sentimental d'une

nationalité. Dans une surenchère de démonstrations patriotiques, tout le

monde est "Charlie" et clame son attachement à la nation et aux "valeurs" de

la République.

Après

les attentats de 2015, le débat sur la déchéance de la nationalité française

a laissé apparaître le caractère symbolique et sentimental d'une

nationalité. Dans une surenchère de démonstrations patriotiques, tout le

monde est "Charlie" et clame son attachement à la nation et aux "valeurs" de

la République. P.

43 - Les "libérateurs" arrivent. Après quatre années de détresse, d'état de

siège, de souffrances dues à la guerre, d'implacable dictature militaire, de

sacrifices et de privations, ce fut le soulagement général : enfin la paix était

de retour ! Les Feldgraue alsaciens, maris ou fils, allaient revenir au pays et

l'on allait de nouveau pouvoir boire du vin rouge, manger du pain blanc et

reprendre une vie normale en famille. Endolorie par les maux de la guerre,

l'Alsace pouvait à présent rêver de jours meilleurs.

P.

43 - Les "libérateurs" arrivent. Après quatre années de détresse, d'état de

siège, de souffrances dues à la guerre, d'implacable dictature militaire, de

sacrifices et de privations, ce fut le soulagement général : enfin la paix était

de retour ! Les Feldgraue alsaciens, maris ou fils, allaient revenir au pays et

l'on allait de nouveau pouvoir boire du vin rouge, manger du pain blanc et

reprendre une vie normale en famille. Endolorie par les maux de la guerre,

l'Alsace pouvait à présent rêver de jours meilleurs.